Chapitre I - Apprendre quand personne ne vous aide

1 - L’angoisse de l’écolier

Notre expérience « d’apprenant », pour utiliser un mot à la mode mais très pratique, commence dès la petite enfance. Mais doit-on en parler ? Peut-on tirer quoi que ce soit d’utile de la masse énorme de nos souvenirs. Ne sont-ils pas ce qui surnage de notre parcours personnel, des écoles et universités que nous avons fréquentées ? Ne sont-ils pas aussi le reflet de notre personnalité, inutilisables par conséquent, parce que dénués de toute valeur générale ?

Un grand nombre de ceux qui écrivent sur la pédagogie doivent le penser car ils ne parlent pratiquement jamais d’eux-mêmes. Leurs idées, ils les fondent sur les observations faites sur leurs propres élèves, sur des études, sur des enquêtes. Leurs souvenirs d’enfance et d’adolescence ne jouent, apparemment, aucun rôle dans leur conception de l’enseignement.

En ce qui me concerne, j’ai toujours gardé à l’esprit ma propre histoire, celle des quelques vingt années où j’ai été « enseigné » et je crois qu’elle est une des bases de l’intérêt que j’ai immédiatement porté à la pédagogie à laquelle j’ai été initié.

*

Les établissements que j’ai fréquentés avaient tous grande réputation, mes professeurs étaient tous considérés comme remarquables à tous points de vue. Et pourtant ! Comme c’est le cas pour un très grand nombre de gens, le souvenir que j’ai de mes années d’école est loin d’être lumineux.

Le sentiment d’ensemble qu’il me reste est d’avoir été « entouré » mais pas vraiment « aidé ».

Presque tout de ce que l’on a voulu m’enseigner m’a semblé difficile, exigeant un effort personnel immense, et très largement vain, car il donnait rarement les résultats que l’on attendait de moi. Notes le plus souvent « à la limite » et parfaitement effrayantes car elles était précises au quart de point près de telle sorte qu’elles m’apparaissaient aussi objectives et justes que la température lue sur un thermomètre.

Que dire aussi de ces jugements: « ne travaille pas assez » ou « paresseux » alors même que l’intensité du travail que je fournissais, le nombre d’heures que je consacrais à lire, à faire mes devoirs et à apprendre des choses par cœur, me semblaient insurpassables ?

Que dire du : « pourrait mieux faire » de mes carnets trimestriels qui ne me servait pas à grand-chose car personne ne m’expliquait de manière concrète ce qu’il fallait faire, justement, pour mieux faire ?

J’ai, pendant de longues années, pensé que je portais en moi des défauts qui me barraient la route, d’autant plus frustrants que je n’arrivais pas à les identifier. Et puis cette peur des punitions et du regard apitoyé de tous ceux qui, me semblait-il, avaient plus pour mission de me juger que de m’enseigner !

Je pourrais faire la liste de vingt professeurs qui ont été gentils avec moi, qui ont passé du temps avec moi, qui ont donc essayé de m’aider. Cette attention qu’ils me portaient parfois, après les leçons, ne m’était d’aucun secours. Ils répétaient patiemment ce qu’ils avaient déjà dit en classe. Ils essayaient de tirer de moi les réponses qu’ils avaient en tête aux questions qu’à leur avis j’aurais dû me poser, réponses que j’étais incapable de concevoir, pas plus d’ailleurs que je n’arrivais à comprendre leurs questions. Je lisais alors dans leurs yeux leur découragement et comprenais, qu’au fond, ils partageaient la conviction qui était la mienne, qu’il n’y avait rien à faire, que seul un miracle serait à même de me sauver.

Je ressentais mon incapacité comme une fatalité qui résultait d’une mystérieuse infériorité.

Je n’étais, bien entendu, pas seul dans ce cas. Pratiquement tous mes camarades, à l’exception de quelques « forts en thèmes », étaient en fait logés à la même enseigne. Nous étions des médiocres incapables de profiter de l’enseignement que nos professeurs nous dispensaient.

Ils étaient pourtant agréables nos professeurs, bienveillants, justes, cultivés. Nous en étions conscients.

Que faisaient-ils ?

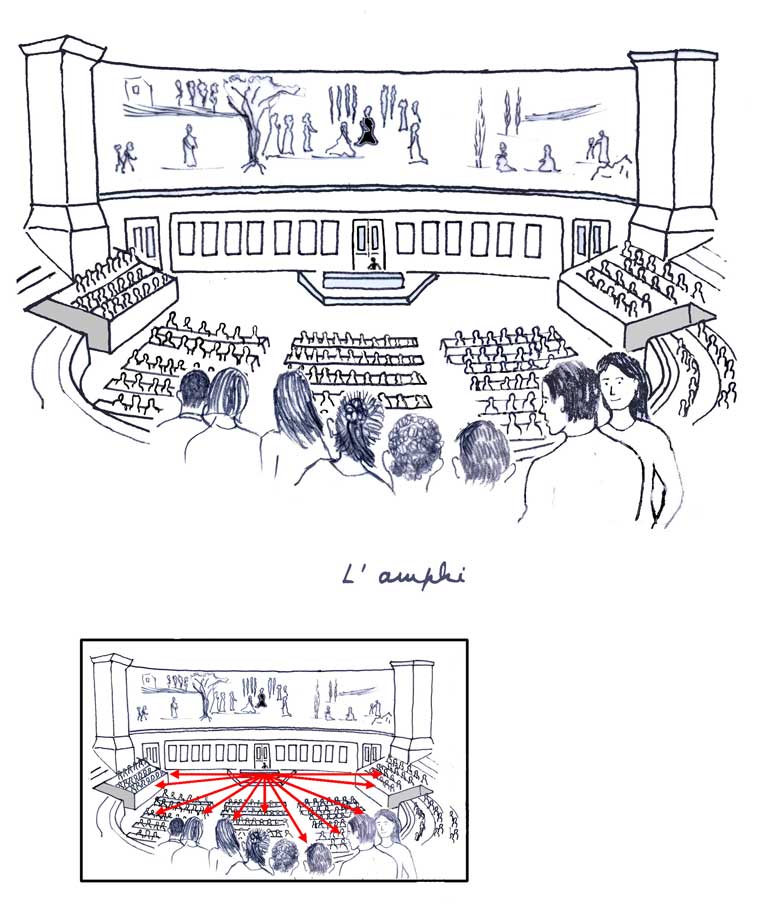

Eh bien d’abord ils nous faisaient cours ! Ils nous parlaient, exigeant de nous un silence absolu et une attention soutenue tout au long de leurs leçons qui étaient construites, logiques, presque toujours intéressantes, mais interminables.

Cette attention, nous n’étions, bien sûr, pas capables de la leur accorder. Passé un certain délai, nous commencions à nous intéresser aux mouches qui voletaient dans la salle ou à quelque curieuse petite paille noyée dans le papier de la page sur laquelle nous étions censés noter l’essentiel de ce qu’ils nous disaient.

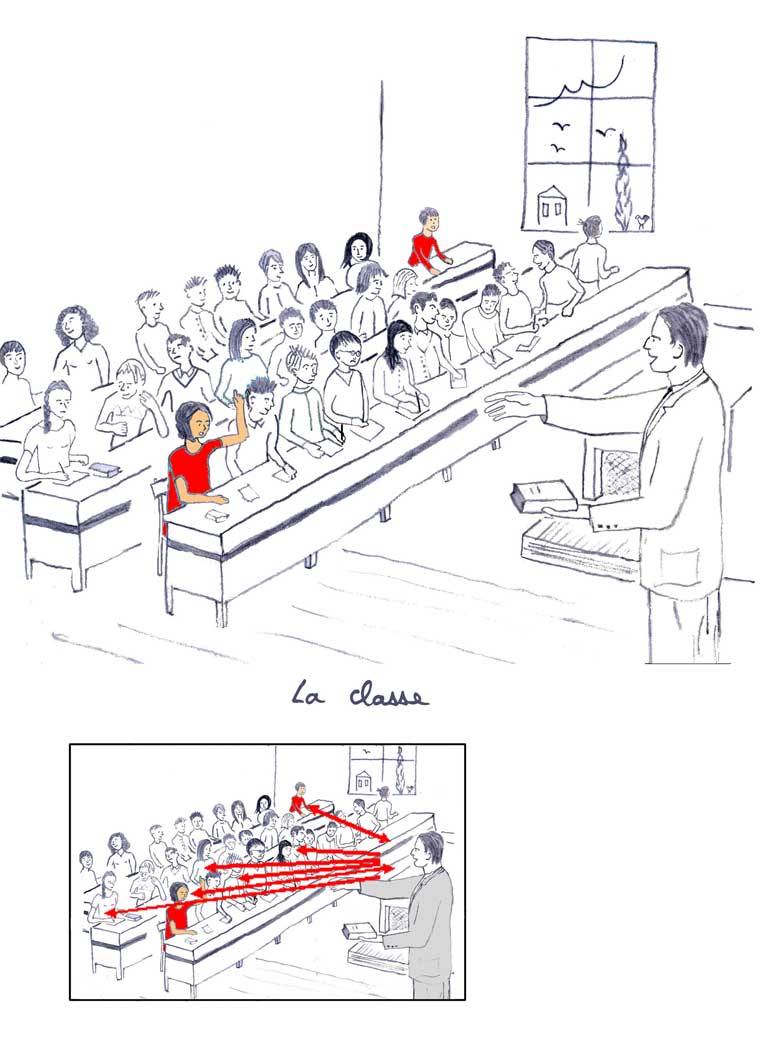

Ensuite ils nous interrogeaient, nous faisaient « monter au tableau ». Ces moments où nous aurions pu nous exprimer, en fait, nous terrorisaient. Ils révélaient presque toujours notre ignorance et nos insuffisances. Ils n’étaient pas, loin s’en faut, une occasion de faire le point sur un sujet mais bien, un interrogatoire.

Poser une question de notre cru ? Comment aurions-nous osé le faire puisque c’était des réponses qu’il nous fallait donner ? Et ne pas répondre, ou répondre de travers à une question du professeur était considéré comme une faute méritant sanction.

Lorsqu’ils essayaient de dialoguer avec nous pour tenter de comprendre ce qui, en nous, faisait obstacle, c’était trop souvent pour nous dire que nous faisions fausse route, que nous n’avions pas compris ce qu’ils avaient pourtant si bien expliqué, que la question que nous nous posions était sans relation avec le sujet, ou encore que nous comprendrions cela « plus tard ». Parfois ils s’étonnaient : « Comment ! Mais vous devriez savoir ça depuis longtemps ! » Ils nous opposaient alors le fait qu’ils n’avaient pas le temps de « tout reprendre », qu’il ne fallait pas faire perdre de temps à la classe qui, elle, faisait toujours, et passivement, semblant d’avoir tout compris. Et, de fait, nos professeurs étaient pressés. Il leur fallait avancer au pas de charge pour « couvrir » le programme. A nous de nous débrouiller, après, le soir, en faisant nos devoirs, en essayant de comprendre ce qu’ils nous avaient dit en classe, dont nous avions, d’ailleurs, le plus souvent, à peine le souvenir.

Résister à ces pressions, parfois ouvertes, souvent occultes, mais constantes ? Comment aurions-nous pu le faire ? Nous percevions nos professeurs comme tellement hauts placés, tellement supérieurs à nous qui étions des enfants alors qu’eux appartenaient au monde des adultes, à nous qui ne savions rien alors qu’eux savaient tout, à nous qui devions obéir et nous soumettre à leurs instructions.

Notre première préoccupation était de ne par enfreindre l’ordre dans lequel ils nous encadraient. Nous étions soumis, obéissants, respectueux, timides, n’osant pas montrer que nous ne suivions pas de peur de déranger ces professeurs déjà si patients et qui, certainement, nous présentaient leur matière du mieux qu’il était possible. Jamais nous n’aurions eu l’idée de les juger, de penser qu’ils auraient pu s’y prendre autrement avec nous (ce que d’ailleurs ils ne pouvaient pas, je l’ai compris, mais des années plus tard).

Parfois, nous étions submergés par des bouffées de révolte, dont nous ne comprenions d’ailleurs pas les raisons, mais nous n’en laissions rien paraître car nous savions qu’elles seraient impitoyablement réprimées. Nos révoltes restaient le plus souvent secrètes.

Il nous aurait fallu, pour casser cette mécanique qui nous empêchait d’accrocher et de comprendre, un courage et un sens critique que nous n’avions pas. Il aurait fallu que nous soyons capables de prendre du recul par rapport à notre situation.

Malheureusement, ces trois vertus, courage, sens critique, recul, qui sont les véritables leviers du progrès dans la connaissance, nous faisaient entièrement défaut car elles étaient, dans notre environnement, interdites de séjour. Nous étions incapables de comprendre que les causes de nos difficultés étaient inhérentes au système d’enseignement dans lequel nous étions plongé. Nous pataugions.

Je ne parle pas ici de ce que l’on appelle « l’échec scolaire », mais d’un phénomène beaucoup plus large, qui englobe sans doute les deux tiers des populations scolaires. Je parle de l’insuffisance de ce que l’on devrait appeler le « taux d’efficacité pédagogique ».

Ce taux n’est pas la mesure du succès ou de l’insuccès des élèves, non plus que des qualités individuelles de leurs professeurs. Il est le rapport existant entre la compétence que l’on souhaite communiquer aux apprenants, et la compétence qu’ils acquièrent effectivement : Habileté à s’exprimer oralement ou par écrit, assimilation des connaissances, sens de l’initiative, capacité à se prendre en charge, bref à s’engager dans le processus d’apprentissage et à le maîtriser.

Il mesure le résultat d’une pédagogie comprise comme un système dans lequel élèves et professeurs ne sont, finalement, que des acteurs.

Eh bien ce taux ? Il était misérable pour la plupart d’entre nous.

Cette inefficacité, nous avons été nombreux à la vivre comme une angoisse, heureusement compensée par la gentillesse et le dévouement de nos professeurs, par la conscience que nous avions, malgré tout, d’avancer, de surmonter parfois des difficultés, d’apprendre des choses intéressantes. Et puis il y avait le jeu pendant les récréations, la camaraderie, l’amitié, le merveilleux sentiment d’être dans une classe, d’appartenir à une communauté solidaire.

Mais l’angoisse, elle était là ! Certains parvenaient à la surmonter, mais d’autres, s’y noyaient.

Je sais que les professeurs sont de nos jours plus accessibles, plus proches de leurs élèves, plus ouverts, plus tolérants.

Je sais que les élèves sont plus libres, plus audacieux. à preuve, ces manifestations de contestation de l’autorité, qui inquiètent, certes, mais qui sont aussi des signes positifs dans la mesure où elles dénotent une certaine prise de conscience. Pourtant, ce que j’ai vu et les nombreux témoignages que j’ai entendus me laissent penser que rien, à l’école, n’a véritablement changé et que les choses, à certains égards, se sont même aggravées.

Tous ces problèmes, je les ai subis, jamais analysés. Je n’ai jamais jugé mes professeurs, pas plus que le système qui nous enfermait tous. Ce n’est que beaucoup plus tard que j’ai essayé de comprendre et de juger, lorsque j’ai été moi-même amené à enseigner. Cette analyse, je n’ai pu la faire que parce que, comme on le lira dans les pages suivantes, on m’a aidé à ouvrir les yeux.

En attendant cet instant, j’ai subi et j’ai souffert en espérant, qu’un jour, ça s’arrangerait.

Un jour ? On me disait en effet souvent : « Quand tu seras grand, tu verras, tout s’arrangera, et de tout cela, tu en riras ! » ou encore : « C’est comme ça l’école, c’est un temps à passer ! » ou encore : « A l’université, tu seras beaucoup plus libre, tout ira mieux » ou encore : « La vie professionnelle, c’est beaucoup plus simple. »

Las ! Lorsque j’ai abordé ces nouvelles phases de mon existence, j’ai dû déchanter.

Rien ne s’est arrangé et les mêmes problèmes ont continué à se poser, sous des formes à peine différentes et avec, à la base, toujours, cette même vieille raison, qu’il est très difficile de comprendre et d’apprendre quand personne ne vous aide !